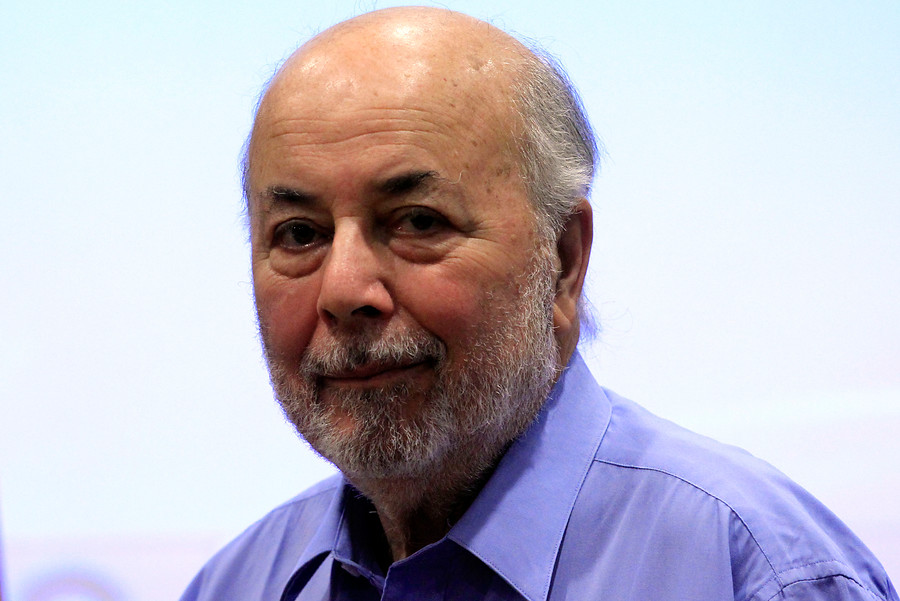

● Javier Agüero Águila, académico Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.

Murió Juan Guzmán, más conocido en el ámbito público y mediático como el “Juez Guzmán”. Más allá de su fama mundial, habría mucho que decir sobre este personaje incombustible, corajudo como pocos y dispuesto a ponerle el pecho a las más cobardes amenazas, ahí donde muchos prefirieron callar, mirar para el lado o adornar con la tallada retórica de la “estabilidad” y la “reconciliación” la posibilidad de hacer justicia contra uno de los más brutales dictadores que conoció el siglo XX. También su figura nos permite intentar algunas consideraciones sobre la sociedad chilena, la transición y lo imposible que resulta la justicia cuando el marco estructural-político de un país está fijado.

Diremos primero que nació en un entorno privilegiado e influyente. Hijo de padre diplomático e intelectual, tuvo la posibilidad de codearse con la flor y nata de la élite artística y cultural latinoamericana. Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Gabriela Mistral y Jorge Luis Borges, entre otros y otras figuras rutilantes del firmamento cultural latinoamericano, fueron parte de su conspicuo entorno cotidiano. Después de obtener su título de abogado por la Universidad Católica, parte a París a estudiar filosofía del derecho, donde tomó palco de los acontecimientos de mayo del 68 y donde conoce a Inés Watine, hija de un viejo miembro francés de la resistencia contra los nazis con quien se casa. Como anécdota, participa en 1971 con un pequeño papel, en la película de Costa-Gavras “Estado de sitio”, film que es una acusación directa a la intervención de Estados Unidos y su apoyo a las incipientes dictaduras latinoamericanas.

Como se ve lo tuvo todo (y más), no necesitó de mérito alguno porque ya desde su más temprana infancia su entorno indicaba un destino excepcional, auspiciado por la reproductibilidad típica de las élites de la sociedad chilena, donde se nace siempre –casi– predestinado/a. Fue un “heredero” en términos de Pierre Bourdieu que no tuvo necesidad de pelear a la contra porque su cuna lo blindó desde el día de su nacimiento.

Sin embargo, después viene el “Juez Guzmán”, el gran juez, el abogado histórico que resignificó la idea de justicia en Chile y que acorraló lo que hasta entonces era la inerte respuesta de la justicia misma frente a las violaciones de los derechos humanos. El hombre que de pie, mirada al frente y argumentación soberbia enfrentó a un sector entero de la sociedad chilena que aún soñaba con fusiles y tanques y que se narcotizaba con la herencia pinochetista; la misma que estaba dispuesta a todo por defender a su tirano predilecto, padre de la nueva patria y vector del Chile neoliberal tan competitivo en la órbita mundial.

Todo esto sí fue su decisión, y no fue su clase o su alcurnia quien decidió por él a encarar los crímenes de una dictadura feroz, y más allá de que la fuerza o inercia de su origen lo podría haber instalado en el confort de alguna agregación cultural, embajada o higiénico consulado en cualquier parte del mundo, el prefirió luchar aquí, en su país, sabiendo que todo lo que podría llegar a ser justo tendría que salir de las entrañas mismas de la justicia chilena, y jamás tras el mostrador victoriano de una función diplomática cualquiera.

Guzmán fue el juez que procesó a Pinochet por crímenes de lesa humanidad, investigó los horrores de la “Caravana de la muerte” (comitiva milica de la Dictadura que asesinó, descuartizó y arrojó al mar a 71 chilenas y chilenos previa tortura y vejaciones) y que logra, en el 2000, desaforar al dictador como senador designado y vitalicio. Sumo a esto que a él le debemos, también, la figura del “secuestro permanente” que penaliza, da proceso y despliega en lenguaje jurídico la noción de “detenido desaparecido” como algo que es invariable y que no puede dejar de ser investigado. En todo esto, y fuera del apoyo que tuvo de los familiares de las víctimas y de algunos/as políticos y políticas importantes, Guzmán estuvo más bien solo en su lucha contra la impunidad.

Si bien llevó adelante con destreza y valentía (una vez señaló que podía contar por cientos las amenazas a él y a su familia) los casos que se le asignaron, llegando casi a poner término a décadas de impunidad y, finalmente, lograr encerrar a Pinochet, su figura representa una batalla mayor. Hablamos de una batalla contra una suerte de lógica y racionalidad instalada que fue negociada desde la más temprana infancia de la transición. Nuestra democracia pactada, reglada, protegida y fruto de oscuros acuerdos entre la clase política, civiles y militares no iban a permitir que el dictador fuera preso, puesto que al interior de la fórmula “justicia dentro de lo posible” el encierro de Pinochet no estaba contemplado, menos premeditado. En este sentido el juez Guzmán fue un quijote de terno y corbata, idealista y utópico, que no fue capaz de ponderar la brutal maquinaria transicional que no le permitiría nunca sacar adelante sus batallas contra lo que fue la barbarie en Chile.

Sin embargo, todo lo anterior, y en este escenario, como escribió el poeta Rodrigo Lira, donde “los dados estaban cargados y los naipes marcados”, Guzmán deja muchas moralejas. La primera de ellas es que ir tras la verdad y la justicia es una experiencia de resistencia a la cobardía, a las amenazas y, sin transar, llegar hasta el final (o hasta el final que sea posible) de una convicción. También que, y pese a la fatiga de todos aquellos que en su momento enarbolaron banderas contra la tiranía, un juez, un abogado provisto únicamente de la ley y de argumentos, es capaz de desestabilizar –al punto de casi desarmar– toda la prédica tendiente a la reconciliación, las amnistías, las leyes de punto final, lo indultos, en fin; aquella nomenclatura simbólica en la que este país edificó su tan celebrada “transición”.

El filósofo Slavoj Zîzêk sostiene que: “La famosa frase de Adorno necesitaría pues una corrección: ‘no es la poesía lo que es imposible después de Auschwitz, sino más bien la prosa’”.

Pues bien, el juez Guzmán no poetizó el horror, no simbolizó solamente en discursos pensados para la galería o para estadios nacionales repletos lo que significaba o significaría la democracia. Por el contrario, él construyó una trama, una historia escrita en prosa que más a allá de no poder contra la brutal máquina transicional, nos hereda una serie de puntos cardinales y de indicaciones de cuál es el camino para enfrentar ese lugar siempre enajenado de la lucha contra la impunidad.

Nos deja un héroe sobrio, de corbata; un señor abogado en el que la palabra “justicia” alcanza, quizás, una de sus más bellas y poderosas encarnaciones.

Son pocos.

● Javier Agüero Águila, académico Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.